中国古代衡器形式的演变

中国古代衡器形式的演变

衡器是一种重要的计量器具。在古代中国衡器的发展经历了不同的阶段,发展出了不同的形式。粗略来看,中国古代衡器大致有3种基本形式现在分述如下:

一、等臂天平

衡器在中国出现的时间很难考订,一般说来在社会有定量称重需求的情况下,衡器就会逐渐问世。国家的产生会加速这一趋势。中国最早的朝代是夏朝,夏朝就已存在衡器文献记载对此有明确的描述。《尚书.夏书。五子之歌》中有关石和钧王府则有,荒坠厥绪覆宗绝祀的记载这里的石 、钧都是重量单位,也可以理解成与该单位相应的砝码。有了重量单位及相应砝码的存在,就必然有衡器的存在,这是毋庸置疑的。

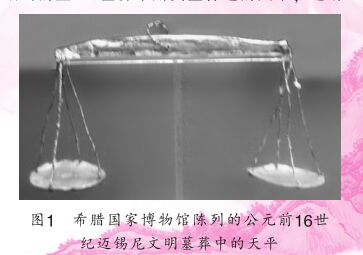

夏代衡器的具体形式,我们不甚清楚,因为没有文献描述,也没有相应的文物出土。但我们可以想象出来,那一定是某种形式的天平,其主要部件是一个横杆,横杆的中央有一个悬点,两端用来悬挂已知重量的物件砝码和待测物体。在横杆平衡的情况下,待测物体的重量就等于砝码的重量。这种形式的天平,在人类发明的早期衡器中具有普遍性,原因在于它所遵循的原理很直接,是基于一种简单的对称思想:横杆两端重量相等的情况下,它没有理由向任何一端倾斜。希腊早期天平即是如此。图1是希腊国家博物馆陈列的一架公元前16世纪迈锡尼墓葬中用黄金打造的天平,迈锡尼人相信在地下世界可以用它来称量灵魂的重量。

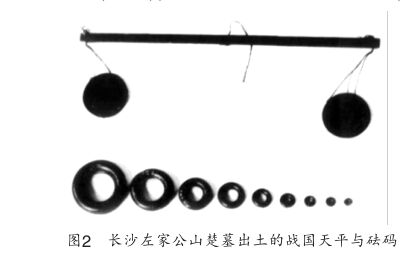

在中国,相应形式的天平也有不少出土。其中比较多的是战国时期(公元前475年-公元前221年),尤其是在战国时期楚国的范围内,更是出土了大量类似形式的天平。据考古学家高至喜的统计,仅现在湖南的长沙、常德衡阳等地区从1949年到1972年,就在101座楚墓中出土过天平和砝码(高至喜.湖南楚墓中出土的天平与法马.考古,1972年(4):42-45,后文相关内容均参考此文献)。其中保存最为完好的是1954年在长沙左家公山楚墓出土的一套战国时期的天平与砝码见图2.

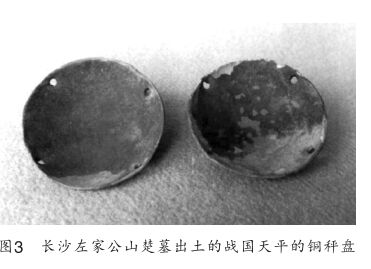

这套天平,上面的衡杆是木质的,呈扁条形,长27厘米.木杆正中竖穿一孔,穿丝线以作提纽。衡杆两端0.7厘米处各钻一孔穿4根丝线以系铜盘。丝线长9厘米,铜盘两个,底呈圆形,直径4厘米,,边缘有4个对称的小孔,供穿丝线,悬吊之用,铜盘的具体形状如图3所示。

直径4厘米的铜盘,稍微大些的物品就放不进去。显然,这套天平是做精密测量用的。极有可能是称量黄金货币用的。由该墓出土的与天平配套的砝码的重量分布,也昭示着这一点,因为它的最小称量重量只有0.7克,是非常灵敏的。

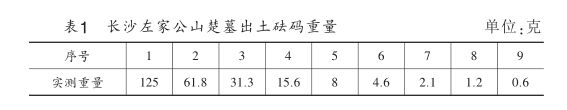

左家公山楚墓出土的砝码呈圆环状,故称其为铜环权。全套砝码共9枚,,出土后实测重量按由重至轻排列如表1所示.

考虑到难以避免的长期锈蚀等因素,我们可以肯定除了第7、8号砝码重量之比约为3:2以外,其余砝码从轻到重均是按照倍增原则制作的。9枚砝码的总重量为250.5克,正好相当于当时的1斤。具体到每枚砝码的重量则分别相当于当时的8两(半斤)、4两、2两、1两、12铢、6铢、3铢、2铢、1铢,铢是当时重量系列单位中最小的单位,它和斤两等重量单位的换算关系是:

1斤=16两 1两=24铢

这套砝码组合,可以将从1铢到1斤范围内的所有整数单位重量完整地测量出来,其设计是相当完善的。

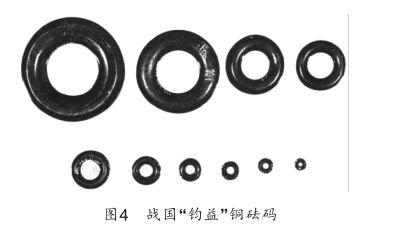

从成套砝码的个数来说,1954年在长沙出土的战国钧益铜砝码,则为一套10枚,也是铜环权。直径从0.68厘米到6厘米不等,最大的是一号砝码两面磨平。二号砝码上面有钧益二字故称这套砝码为钧益铜砝码,它是目前所见楚国天平砝码中最完整的一套其形制如图4所示.

钧益

砝码中1号砝码最重,其重量等于其余砝码的重量之和。其余砝码重量分布与左家公山出

土的砝码重量分布基本一致,其出土后实测重量按由大到小排列具体如表2所示.

显然,钧益砝码与左家公山砝码属于同一单位系列,只是增加了一个重为斤的砝码,这使它在测量重为斤的物体时更加便捷。巧合的是,1959年,在距长沙千里之外的安徽凤台一楚墓中还出土了一套用于铸造铜环权砝码的范(见图5),该范呈盘状,长10.9厘米,宽9.3厘米,厚1.6厘米,中间有10个圆砝码圈,其中大者直径2.5厘米,孔径为1.15厘米,小者直径0.7厘米,孔径为0.3厘米,用该范一次可铸1套10枚大小不同成系列的铜环权。这显示一套10枚的砝码也许是当时的标准配置。

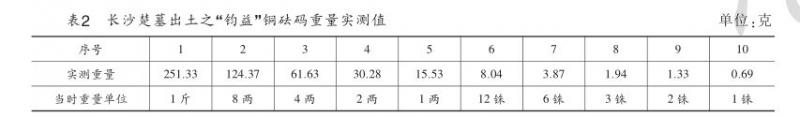

左家公山楚墓砝码和钧益砝码均呈圆环形。当时楚国天平所用砝码大部分都是圆环形的,也有少量是断面内棱外圆呈近似菱形的如图6所示.

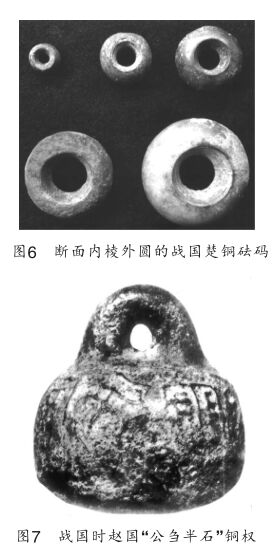

在被称物体重量较大的情况下,先秦时期的人们依然用天平作为衡器,但砝码形制不再是那种轻巧的环权,而是形制各异的鼻纽权。图7是战国时赵国的一个铜权,其上有铭文公刍半石自铭半石,表明其重量为60斤。这类铜权因为是作为天平的砝码用的,所以它的标重跟当时的重量单位是一致的。

对鼻纽权来说,鼻纽是用来悬吊的,可以想象到的是,用于称量较大重量的天平应该是一个横梁,横梁中心悬吊在支架上鼻纽权和待测物则悬吊在横梁两端对称的位置。

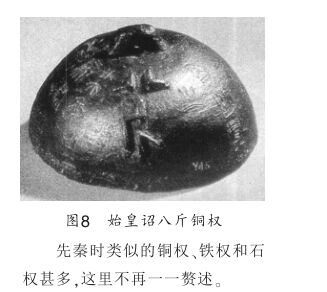

鼻纽权上很多刻有铭文,这些铭文除了标示权重以外,还会附带上别的信息。例如秦始皇统一度量衡时,就曾在度量衡标准器上刻上了其要求在全国统一度量衡的诏文,图8就是秦始皇统一度量衡时颁布的一种权器。该器呈半球形,上有鼻纽。今实测高5.5 厘米,底,9.8厘米,重2063.5克,权身上铸有铭文八斤,同时还刻有秦始皇二十六年公元前221年,要求在全国围内统一度量衡的那道有名的诏书。

廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾、法度量则、不壹歉疑者、皆明壹之。

二、不等臂天平

前面述及的天平是一种最简单形式的天平,天平上没有游标只能称量跟砝码重量相等的物体

无法实现对砝码重量范围之外物体重量的称量。这一缺憾在战国时期得到了弥补当时人们采用的方法,不是在天平上增加游标而是调整待测物和砝码在天平上的悬吊位置寻得平衡将其变成不等臂天平,然后依据杠杆原理推算出待测物体的重量。

在现存战国古籍墨经中,最早记述了采用等臂和不等臂两种形式的天平进行测量的情形:

《经》文是对实验现象原因的总结,意思是说如果称重时天平未能保持平衡状态,那就说明其一端过重了。《说》是对《经》文内容的解释,《说》中的第一个衡字表示是对相应经文的标识在这里没有,具体文意。《说》中的两个则字含义不一第一个则意为如果。《左传.定公八年》有公子则往,群臣之子,敢不皆负羁绁以从之之语,其中的则,即为如果之意。《说》的具体意思是天平称重时,在一侧放上重物,它一定会倾斜。两边放的重物和砝码重量一样时它就会保持平衡。如果放重物的一侧臂短,放砝码的一侧臂长,两边加上同样的重量天平必然会向砝码臂一侧倾斜,这是因为砝码臂这一侧获得了太多的权重的缘故。

《墨经》的记载说明,当时人们已经掌握杠杆原理,开始尝试用不等臂天平来测量重物了。那么,历史上有没有人们用不等臂天平称重的实例呢?南宋吴曾的《能改斋漫录》卷二《以舟量物》引了另一部古书《符子》的一段话为我们提供了这样的佐证。

《符子》曰:朔人献燕昭王以大豕,曰养奚若......王乃命豕宰养之。十五年,大如沙坟,足如不胜其体。王异之,令衡官桥而量之,折十桥,豕不量。命水官浮舟而量之,其重千钧。

燕昭王是战国时燕国国王,与《墨经》所记时代相近二者可以相互参证。昭王负责养猪的官员为他养了一头庞大无比的猪,昭王希望知道猪的具体重量,于是令衡官桥而量之。“桥”

即战国时代所谓之桔槔。刘向《说苑。反质》载曰:“卫有五丈夫”俱负缶而入井,灌韭终日一区。邓析过,下车教之曰,为机,重其后,轻其前,命曰桥。终日溉韭,百区不倦。因此,桥即杠杆;桥而量之,即利用杠杆方式亦即不等臂天平称重。燕昭王时衡官已能用这种方式称重,这意味着他们已经知晓杠杆原理。否则就不可能用这种方式称重。这与墨经的记载是一致的。只不过由于猪太重了导致衡杆折断,无法称量。最终还是靠以水浮舟的方式才完成了这次称重。

出土的战国衡器也表明古人当时能够使用不等臂天平称重。中国历史博物馆珍藏有两具战国时楚国铜衡,就可以作为不等臂天平使用。这两件铜衡是古人对传统等臂天平加以改进的结果。它们的衡杆扁长,长度相当于战国一尺,正中有鼻纽,可以悬吊使用 。衡的正面有纵贯衡面的刻度线,其中一具10等分刻度线,另一具则为20等分刻度线。衡上刻有王字,因此,人们称其为王铜衡,衡杆中央的钮孔内有沟状磨损,显示它们是经过长期使用的其形制如图9所示.

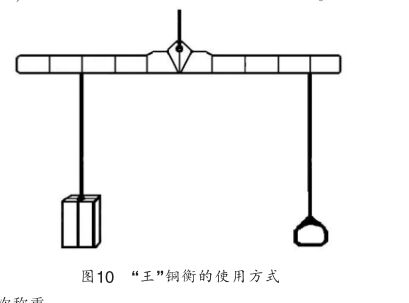

王铜衡的使用方式可参见见图10.在称量重物时,人们将重物和悬权悬吊在衡杆的两端,通过调整它们在衡杆上的位置使其处于平衡状态。这时根据它们距悬点的距离和权的重量就可以依据杠杆原理推算出待测物体的重量。

三、提系杆秤

类似王铜衡那样的不等臂天平,使用时并不简便。繁琐的推算,会使得一般使用者望而却步古人对此的解决办法是将其发展成提系杆秤。

提系杆秤与不等臂天平的区别在于杆秤悬挂重物一端的臂长是固定的,秤砣权的重量也是固定的,对于提系杆秤而言杠杆原理可以通俗地写成:

物重*物臂=权重*权臂

提系杆秤将权重和物臂都固定了下来,这就使得物重的变化与权臂的变化形成了正比关系

,这样一来,物体的重量就可以单一地由相应权臂的长度表示出来,对重量的测量也就转化成了对长度的测量,这就带来了莫大的方便。提系杆秤的出现是古人成功运用杠杆原理的一个范例,是他们智慧的结晶。

提系杆秤出现的时间综合各种因素来看大致是在东汉时期,但东汉杆秤的具体形状我们无从得知,因为考古发掘中没有发现也没有相应的图像流传于世。南北朝时期公元420年-589年开始出现关于杆秤的图像,图11所示即是敦煌壁画中北魏公元386年-557年时的一幅执秤图,该图的出现表明杆秤作为称重器具已经得到较为普遍地使用。

古人明了杆秤原理之后,进一步拓展了其应用范围。北魏道士李兰甚至利用杆秤原理发明了

秤漏以之称量时间。漏刻是中国古代计量时间的仪器,它通过水的流逝以水位高低变化来表

示时间的流逝,李兰则将其改造成为用秤称量容器中接受的水的重量以之反映时间的变化。图12是李兰秤漏结构示意图。秤漏由称重和供水两个系统组成。称重系统是一个杆秤,杆秤的衡杆上嵌入按季节标注时刻的木条,木条随季节的更换而更换。供水系统是一个大木桶,木桶中漂浮着一个水盆和一个木刻小兔子,兔子托举着一个虹吸管,虹吸管将水盆中的水抽吸到悬吊在秤钩上的水桶中。这是一个负反馈系统。它使得水盆中的水减少或增加时能够确保虹吸管下出水口与盆中水面的高度差大致不变,从而使虹吸管的水流保持稳定,也就保证了秤漏计时的准确性。在使用过程中观察者要了解当时时间只要移动秤砣使秤杆处于平衡就可以直接由秤砣系绳在秤杆上的位置读出时间来。

杆秤出现后,因其使用方便很快就得到了普及中国古代重量单位,传统上是铢、两、斤、钧、石这样的五权制。到了唐代,唐高祖武德四年公元621年铸开元通宝铜钱,设计规格是径八分,重二铢四累。这样的铜钱,每个正好重1两.因为开元通宝铜钱设计独到、铸造规范,在流行中人们逐渐把一个钱的重量作为一个重量单位来使用,于是在斤两单位下面逐渐出现了钱分厘毫这样的十进制重量单位。

北宋公元(960-1127年)时期,宋太宗公元(976-997年在位)曾下令整顿度量衡制度。主管国库收支的官员刘承珪指出,外府缴纳黄金其重量都从毫厘算起,而太府寺杆秤计量精度只能精确到钱,远远不能满足对金银等贵重物品的称量。根据这一现实,他经过潜心研制,在宋真宗景德(公元1004-1007年)年间,创造发明了一种精致灵巧的小型杆秤称之为戥子。

据《宋史.律历志的记载》刘承珪发明的戥子按其规格可分为两种,量程分别为一钱半和一两。量程一钱半那种,秤杆长乐尺一尺二寸合(29.4厘米),重一钱(4克),秤锤重六分(2.4克),秤盘重五分(2克),最大称量一钱半(6克),秤的灵敏度最小分度值为1厘(0.04克);量程一两的那种;秤长乐尺一尺四寸(34.3厘米),杆重一钱五分(6克),锤重六钱(24克),盘重四钱(16克),最大称量为一两(40g).由这些些数据来看,刘承珪的戥子秤确实很灵敏。这样的称量准确度在世界衡器发展史上是罕见的。

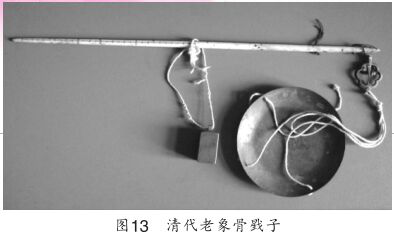

宋代以后,戥子作为杆秤系列的精密称重专用器具的名称被继承了下来,一直持续到现代天平出现。图13即是清代一种戥子的实物图.

宋代不仅发明了戥子,还改变了权器的形状,使其从秦汉以来流行的半球形馒头状逐渐演变为多棱形、灯笼形,在美学上更赏心悦目。这一趋势一直延续至清。图14即为一呈灯笼形的元代铜权,权的正面还有阴铸双竖行铭文至大四年,二十五斤。

一般来说,对于杆秤,秤砣重量与所称物体的重量没有对应关系,因此在秤砣上是不需要标注其自重的。但在秤砣上标上自重,则使其同时具备了检测功能因此在历代出土的秤砣上不乏标有自重的例子,图14所示元代铜权即是其中之一。

隋唐以后,杆秤虽然得到普及,但天平因其直观、灵敏、且其砝码兼具标准的功能,并未被人们弃用。例如在清代,民间交易,称货物用杆秤,称金银珠宝则用天平 。一般药店用戥子珠宝店则多备天平。各类砝码也逐渐规格齐全起来,清朝官方还对砝码的铸造和颁布作了明确规定,《清会典事例.户.部法马.》记载道:

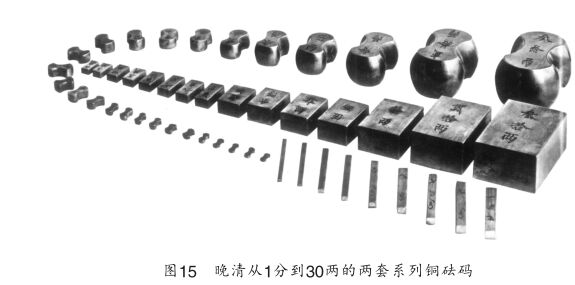

法马由部审定轻重,工部铸造,各布政使司遣官赴领。户部司官与工部司官面加祥较,将正副法马封交赴领官赉回。......部颁法马由一分至九分、一钱至九钱、一两至十两、二十两、三十两、五十两、一百两、二百两、三百两、五百两,正副各一副。

清代的砝码,我们可由图15所示窥见一斑。该图表现的是清代制作的从一分到三十两的两套系列砝码《丘光明,中国计量史图鉴.合肥:合肥工业大学出版社:2005:154),它所反映的重量单位与《清会典事例所记是一致的》。

这两套砝码,从制作的精美程度到系列的完整性,都令人耳目一新。需要特别注意的是作为古代主要重量单位的斤和钧,在这套砝码中居然不见踪影。这两套砝码体现的完全是十进制的重量单位。这一切似乎在无声地展示着进入清代以后,西方科学对中国计量的影响。